IN__フィオルッチに描かれているサブカルチャーには、どの程度関わっていたのでしょうか?

ML__中には、とてもそう思う人もいます。スカリー、レイバー……いろいろな段階を経て、私の場合はソウルミュージックから始まったんです。学校を出た時はソウルボーイでした。ノーザンソウルのムーブメントは、実は私の前の世代なんですが、まだ残っていたんですね。やはりそういう人を意識していたんですね。

IN__2016年に制作したテイトのプロモーションビデオでは、リバプール郊外のエレスメア・ポートで育った感覚を「ダンスフロアの端に立って、みんなが楽しく過ごしているのを見ている」ようだと表現していますね。フィオルッチを見ていると、そんな気持ちになります。とても怒っている感じです。クラブで気まずい10代になったような気分です。その場にいながら、同時にその周辺にいるような、自分の居場所がないような内面的な感覚があるからです。

ML__その一部は、地理的に物事の周辺にあるだけでなく、最盛期がすでに終わっていたために常に自分自身を振り返っていた町の出身であるという私の生活体験からきているのだと思います。私はフィオルッチと一緒に、前述のように軽視されていると感じていたサブカルチャーの主観的なドキュメンタリーを作ることを目指したのです。しかし、編集の過程で、そのオーラをより強く感じるようになり、映像の中に入り込みたくなるような不思議な状態になりました。ですから、私にとってのフィオルッチは、その場にいなければならないという強迫観念と、このアーカイブ映像に親しみ、存在すること、そして同時に、それがなくなってしまったことを意識することの間で、押し合いへし合いをしているのです。彼らは幽霊です。すでに色褪せるのが早い記録です。例えば、最後に入れたレイバーの映像は1993年のもので、フィオルッチを作ったのは1998年頃です。それからわずか5年後のことですが、すでにあの幽霊のような感覚は、私の中にありました。

IN__フィオルッチからは、メランコリックな志を感じます。映画に登場するグループの多くは、例えば「スカリーズ」、主に労働者階級の子供たちで構成され、中流階級に「溶け込む」方法として、ブランドのレジャーウェアやスポーツウェアを身に着けていました。

このように、彼らは経済的な状況は変わらないのに、あるブランドを憧れのドラッグとして利用し、階級が上がったように見せていたのです。ニューヨークのアンダーグラウンドなボールカルチャーを記録したジェニー・リビングストン監督のドキュメンタリー映画『パリ、夜は眠らない。』(1990年)を思い出しますね。これらの舞踏会部門の多くは、「重役」、「女子学生」、「軍人」など、従来のシスジェンダー、ストレート、白人の役割を最も説得力のあるドレスで演じきった女王にトロフィーが授与されるなど、溶け込む、または「通り過ぎる」ことに重きを置いていました。その影響もあったのでしょうか?

ML__はい、そうですね。かなり影響がありました。

IN__では、フィオルッチの題材が批判されることがありますが、それについてはどうお考えでしょうか。2016年のartnetでは、その年のあなたのMoMa PS1展のレビューで、作家のクリスチャン・ヴィヴェロス=ファウネがフィオルッチとそのダンサーについて以下のように書いています。「若者とドラッグカルチャーがそれを男性に固執するというあなたの考えでない限り、この映画を破壊することはありません。」昨夜、YouTubeでそのビデオをもう一度見ていたら、その下にあなたが彼の言葉をそのまま引用したコメントを残しているのに気付きました。「ふざけるな」という意味でやったのですか、それとも賛同したのでしょうか?

ML__ただ、私が慢心していただけだと思います(笑)。

IN__(笑)でも、彼の発言についてどう思いますか?

ML__まぁ、彼の言うとおりかもしれませんね。ですから気になったし、載せたんでしょうね。フィオルッチは、消費について、そして20世紀後半の消費文化をサブカルチャーがどのように覆してきたかについて述べています。それは、あるグループが持つブランドへの忠誠心や購入するレコード、消費方法、そしてそれを何らかの形で破壊することができるかということだったんです。そして、フランクフルトとアドルノ学派は、破壊的なものは何もないと言っていました。完全に妄想であると。

IN__自分の個性を、着るもの、聴くもの、消費するもので決めるという、消費を中心とした自己概念なので、妄想と言えるかもしれませんね。

ML__そうです、それが論旨なんです!(笑)でも、それに対して、やはり、ありきたりなことを言いたいんです。「でも、そんな感じじゃなかった!」というのは、フィーリングに関わることだからです。その気持ちが妄想であったとしても、力強いです。

フィオルッチは、労働者階級の若者たちが、消費を通じて自分たちの文化や活力あるコミュニティを作り出していく姿を本質的に描いています。ですから、おっしゃるような志半ばの妨げがあった形ですが、そういう意味では実は生産的なんです。妄想だけではありません。それは、資本主義の妄想に過ぎないという批判に勝ります。なぜなら、このようなネットワークやコミュニティが確立され、繁栄するだけでなく、他の社会的関係を生み出すエネルギーも生み出すためです。

IN__そのグループは何か破壊的なことをしていたと思いますか?

ML__いえ、一種の違いを確立しているだけだと思うんです。破壊的かどうかにはあまり興味がありません。それは創造性の手段であり、具体的には、自分の所有する文化を創造する手段なんです。私にとって重要なのは、所有権です。自分のテリトリーであり、自分が決めたテリトリーでもあるのです。授業に戻ると、それは、下に落ちていない、下から湧き上がってくるからこそ重要なんです。自分から上へ向かっていくからこそ、その絆はとても強く、力強いものになるのです。それが、私が注目するところです。破壊的というわけではありません。特にバランスを崩すこともないと思うんですが。

20世紀後半のサブカルチャーは、メインストリームがはっきりしていたからこそ、メインストリームの外側で活動できたのだと思います。その制度を指して「これがヘゲモニーだ」と言い、その外側で活動する、そういう意味でメインストリームに対する破壊的な存在になれると思うんですね。でも、今は主流そのものが崩壊していますよね?リベラルな機関や主流メディアは、あらゆる方面から攻撃されています。

IN__インターネットの影響も大きいと思います。インターネット以前は、人々はもっと地理的に自分を特定していたように思います。聴く音楽の種類や着る服は、大体自分がどこで育ったか、誰と一緒にいるかを示すものでした。「ローカル」な文化がポツポツとあったんですね。今はインターネットで文化を吸収し、画面を通して一人で体験することが一般的になっているので、最初から距離を置いているんですね。そのため、以前のように音楽やファッションを軸にした明確なグループを形成することが難しくなっているのかもしれません。

ML__ええ、今は全然違いますよ。サブカルチャーが衰退したわけではありません。インターネットがこれらすべての分野に広がり、ファッションだけでなく、レコード業界やブランドのユビキタス性の面でもサブカルチャーが繁栄できるようになりました。フィオルッチの主題の一つは、これらの異なるダンス文化を生み出したそれぞれの地理的な地域が、いかにして孤立して起こったかということです。長い間、気付かれずに放置されていたため、突然変異で他のおかしな現象に枝分かれしてしまったということです。インターネット以降は、すべてがすぐに観察され、吸収されるため、もはやそういうことはありえません。何もそんな悠長なことは言っていられません。サブカルチャーは、インターネットが観察し、変質させたもののひとつに過ぎないんです。

キット・マッキントッシュの『Neon Screams』という本を読んだんですが、過去15年の間にオートチューンがどのように変異してきたかについて書かれています。ヤング・サグやフューチャーのようなオートチューンを使う音楽アーティストや、サーバビーやベイビー・キームのような新しいアーティストについて言及しています。私としては、初めて彼らの音楽を聴いたとき、このように思いました。「これからの音楽は、こういうものだ。」

IN__フューチャーを初めて聴いた時、「そうか、彼は本当にフューチャーなんだ」と思ったということですか?

ML__(笑)フューチャーよりもヤング・サグの方がそう思いましたね。ヤング・サグを聴いた時は、「なんだこれ?」という感じでした。とても新しいですね。以前はそんな音は存在しなかったんです。

IN__具体的にはオートチューンの使い方のことでしょうか?

ML__Neon Screamsの中でマッキントッシュは、これらのアーティストが感情的でサイケデリックな音楽を作っているが、それはすべてテクノロジーによって流されており、非常に奇妙な効果を生み出していると話していました。サイボーグにすることで、より人間らしくなれるということを実感しているんです。

IN__そう、自分を守るための手段なんですね。この保護、距離感がすでに焼き付いているからこそ、不快なことに対してもっと無防備に、オープンになれるのでしょう。発しているのは自分だけど、自分の声ではないんです。仮面をかぶっているようなものです。

ML__その通りですね。先ほどフィオルッチの話をした時に、距離と親密さの関係で興味を惹かれたのは、今はすべてがメディア化されているので、それが現代の条件の一部になっていると思うんです。常に何かに近づこうとしたり、何かを感じようとしながら、この疎外された、媒介された状態にあるんだと思います。自分なりの複雑なダンスや関係性を見出すことで、ある種の生命力を誘発することができるんです。より人間味を感じるためには、かなり冷たく機械的なものに行かなければなりません。

IN__そのため、ご自身を直接フィーチャーしていない作品が多いのでしょうか。例えば、フィオルッチでは、すべてドキュメンタリー風演出ですが、それはあなたが体験した個人的な経験の代用品です。そのため、より傷つきやすくなったのでしょうか?

ML__ええ、その通りです。代用品みたいなものだからでしょうか?普段は、自分が宿ることのできる代理の身体を見つけて、その中で「現在」を感じています。

IN__アートの世界では、階級や性別など、何らかの形で「他者」とみなされる人たちをフェティッシュ化する傾向がありますよね。労働者階級である自分自身や自分の立場をフェティッシュ化しなければならないとは思いませんでしたか?それは、自分の作品でお金を稼ごうと思ったら、少しは遊ばないといけないというのが、アートの世界の暗黙の了解になっているような気がするためです。

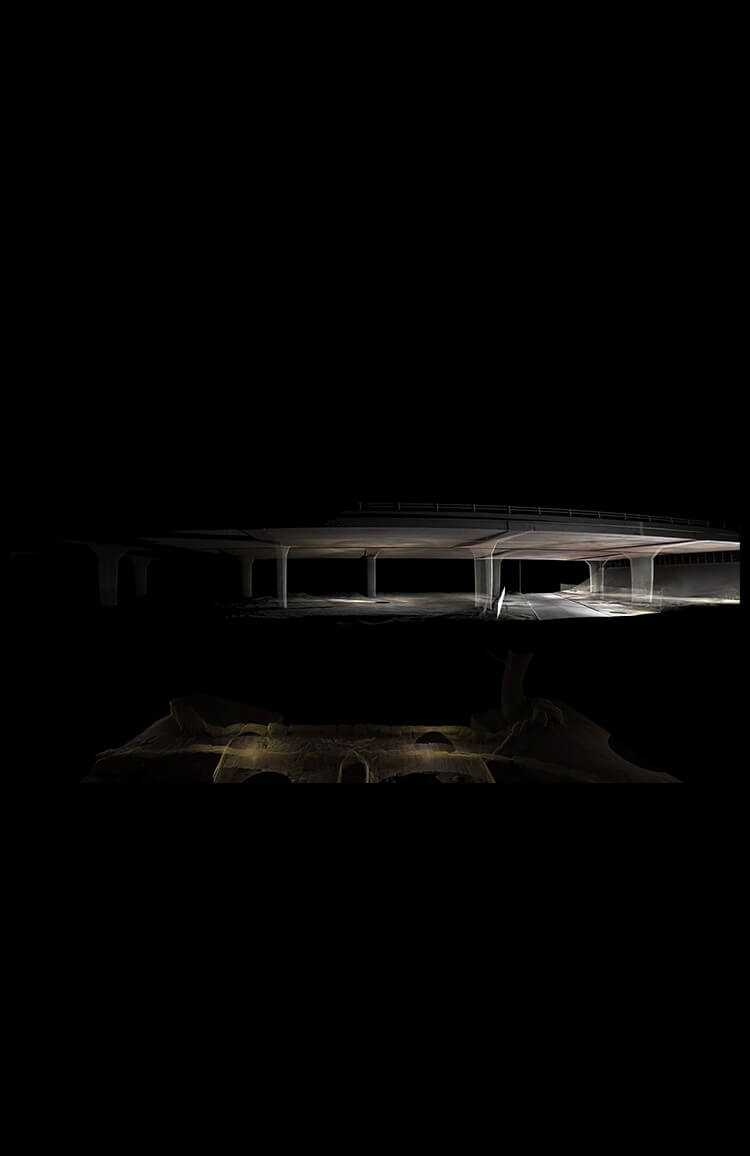

ML__2019年にテイトで行った高速道路の橋のショー「O' Magic Power of Bleakness」はご覧になりましたか?

IN__はい…

ML__あの番組は、そういう問題を自分で解決しようという試みだったんです。

IN__どのようにですか?

ML__私は若い頃、長い間忘れていた超常現象を体験しました。今、私には小さな子供が2人いるんですが、上の子が妖精や魔法に興味を持ち始めたので、彼女と一緒にこの番組をよく見ています。その体験が現実のものなのか、どの領域で行われたものなのかが把握できなかったので、民間伝承や子供のすり替え、妖精界と非魔法界との関わり方について読み始めました。妖精界では人間のエネルギーと血統を混ぜて活性化させるべき時期に、若者をさらっていくんです。それは、私自身の経験のメタファーでもありました。帰ってみると、まるで自分が変身したかのような錯覚に陥ったんです。幼なじみとも、家族とも会話ができなくなりました。疎外感を感じていました。

「O' Magic Power of Bleakness」は、この二つの出来事、つまり若い頃に経験した超自然的な出会いと、大人になってから経験した、言語によって変容し疎外された経験について書かれているんです。この作品は、高速道路の橋の下にいる子供たちの話を追ったもので、その中の一人が、自分たちが住んでいる町から脱出したいと話しているんです。彼は向上心があるんです。社会派の古典的な青春映画と、おとぎ話をぶつけようとしたんです。どの青春映画を見ても、必ず一人は外に出たがっている子がいますよね。私の物語では、その子はおとぎの国にさらわれ、代わりにすり替えられた子供が戻ってくるんです。そして、他の子供たちが友達に何が起こったのかを理解しようとする姿が描かれています。魔術的リアリズムの自伝です。