IN__シグマー・ポルケはマーティンさんにとってヒーローのような存在であるとインタビューで読んだことがあります。

CM__そうです。私があなたの作品を見た限りでは、あなたにとってもポルケはヒーローなんじゃないですか?

IN__ええ、大好きです。彼は「画家」の可能性を大きく広げてくれましたし、彼に影響を受けたアーティストたちは大勢いると思います。彼をリスペクトする作家がポルケと違った方法論でアートをどのように開拓していったかを見るのも好きです。マーティンさんがポルケの作品を初めて見た時、どのような印象を受けましたか?

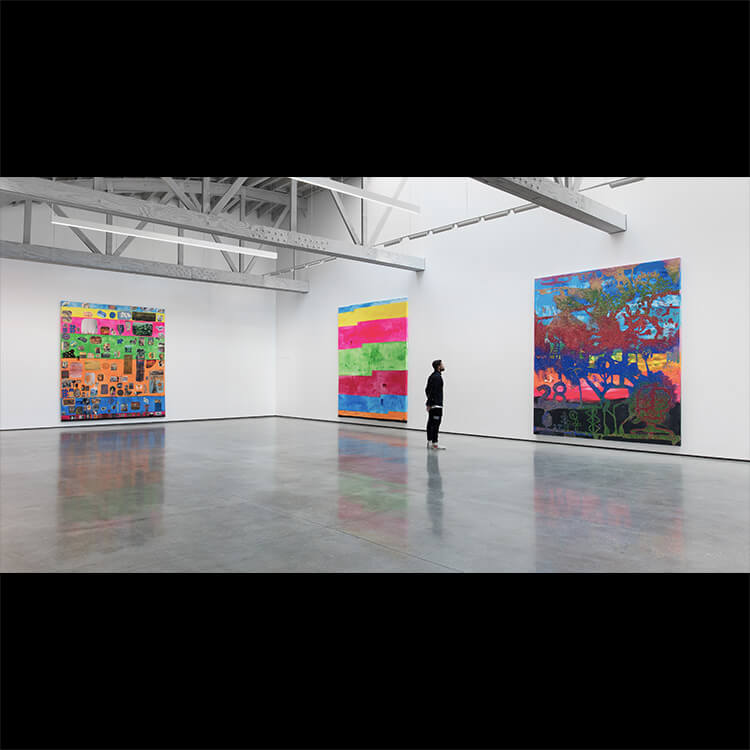

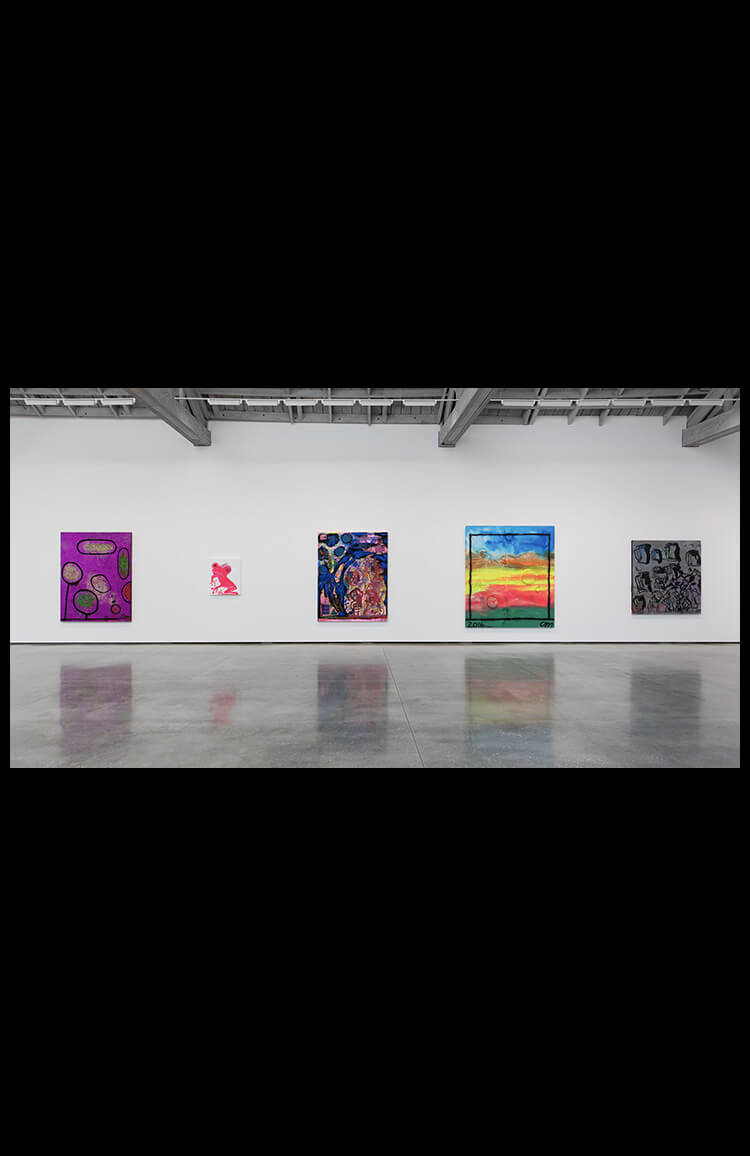

CM__ポルケは私にとって革命的な存在でした...... 初めて彼の作品を見たときには大きな衝撃を受けたのを覚えています。彼は、抽象と具象を共存させる自由を見つけたのです...ニューヨークでは前代未聞でしたよ。当時のNYでは、自分が美術史のどちらの側にいるのかを選ぶ必要があった。もちろん、今となってはそれも古臭い話ですが。

ポルケの絵を初めて見て思ったのは、「この人はヨーロッパ絵画の壮大な伝統にアクセスしている人だ」ということです。彼は歴史を描くことも、エロティシズムを描くことも、滑稽な絵を描くことも、ホロコーストをテーマにしたシリアスな絵を描くこともでき、サイケデリックな興味に対して非常に直線的な方法でアプローチできる画家です。

ジャン=ミシェル・バスキアからも同様に大きな影響を受けましたね。私は彼の事を初期の作品から知っていました。彼は自分が聞いている音楽やその時浮かんだ思想を全て作品に反映させることができる作家で、例えば、彼は本を読むと、その本の内容をそのまま絵に描き込んでしまうのです。そういった彼の真直な表現は当時の私たちからすると非常に自由なことでした。その一方で、私自身は自分の作品をいかに狭いカテゴリーの中に収めるかという問題に頭を抱えていました。当時の私のドローイングは奇妙で、この作品ではやっていけないと感じていたので、ポルケやバスキアの展示を見て多くの事を学んだように思います。

IN__マーティンさんの作品が世に出るまで、時間がかかりましたよね?

CM__そうですね。絵で生計を立てられるようになったのが50歳くらいの時です。

IN__きつかったですか?

CM__後悔はしていませんが、大変な時もありました。私は大人になってから大学に戻ったのですが、それは自分と子供を養うためにきちんとした仕事をしなければならなかったからです。もうこれ以上下働きはしたくない、意味のある仕事をしたいと思ったのです。ニューヨークにあるスクール・オブ・ビジュアル・アーツでアートセラピーを学びました。若い頃は、フルタイムで働くなんてアーティストとして本当の意味で失敗を認めるような感じがしていて、最悪の事態だ、なんて思っていました。しかし実際には、アートセラピストとしての仕事を通じて多くのことを学び、素晴らしい人々に出会うことができたので、いい選択をしたと思っています。何よりも、私の仕事に対する姿勢が変わりました。

IN__どういった経緯でアートセラピーを学ぶことにしたのですか?

CM__若い頃、私はユングの分析心理学について学びました。アートは人間の心理や感情にアクセスし、アーティスト自身を癒し、そして、文化にも癒しをもたらすという考えに興味を持ったからです。アート作品は鏡となり人間の心理を写し、また自己肯定の手助けもします。私の親友で素晴らしい画家であるピーター・アッシェンも、ユング派のセラピーに深く関わっていました。他にもヨーゼフ・ボイスは、自分自身を癒すために作品を作り、それを社会に提供することで、癒しと繋がりの可能性を示唆したと言われています。

私の友人の多くはエイズで亡くなっています。私がアートセラピストとして働きだしたのは、エイズが流行し始めた頃でした。デイケアや病院、老人ホームで働いていましたが、魅力的で深みのある人々と多く関わることができました。私が担当した人の多くはヘロイン中毒者や犯罪者で人生のどん底を経験してきた人たちです。仕事が終わり家に帰ると「アーティストとしての仕事がなくて残念だよ。」と口癖のように発していたのが辛かったのを覚えています。

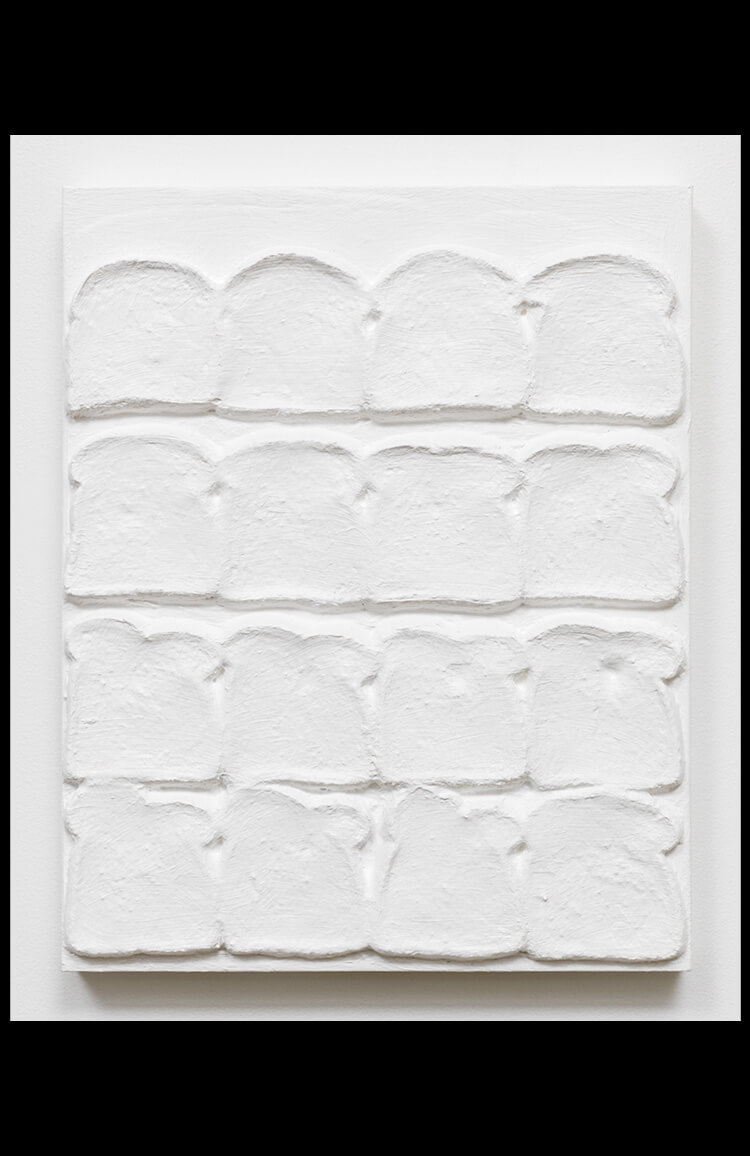

でも、私の子供たちは健康で、すくすくと幸せに育っていましたし、私自身も刑務所に入っていたわけでも、死にかけていたわけでもありません。アートセラピストとして働いた経験は確実に私に新たな視点を与えてくれましたし、私の作品も大きく変わりました。グリッター(クリス・マーティンが作品によく用いる素材)の存在もブルックリンでセラピストとして働いていたときに知りました。私のセラピーを受けてきた人の多くがグリッターを好んで使うので、私も作品に取り入れてみたんです。

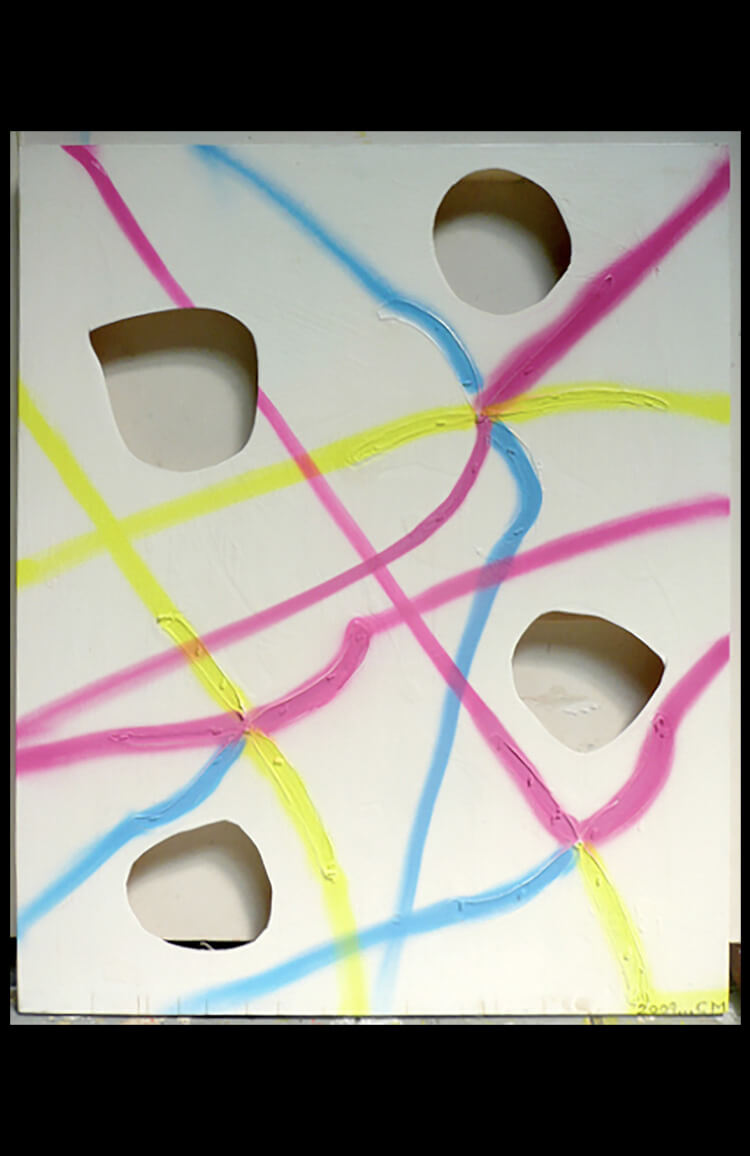

IN__私はマーティンさんの作品を眺めていると「許し」について考えます。なので、マーティンさんがボイスやユングを通して、自分の作品を癒しの活動として捉えるようになったという話は非常に興味深いです。具体的に説明すると、自分がやりたいこと、思っていることを「許容」してもいいんだな、という感覚です。物事を無駄に難しく考えず、楽しんでやっていいんだと思えるのです。制作や労働が必ずしも大変でなければいけないという考えを払拭できるというか。多くの人はこのジレンマを抱えているのではないでしょうか。

CM__ありがとう。そういえば、何年も前に、アーティストのリチャード・タトルに「多くの人に影響を与えるのはどんな感じ?」と聞いたことがあります。彼は「若手作家だった時、僕が僕として生きることを許可してくれた人たちがいる。もし同じことを他の人に出来るなら最高だよね。」と言っていました。私はこの「許可」という言葉がとても好きです。

IN__美大では、自分の作品を正当化したり擁護することばかりに必死になって、自分を許容するというという事が忘れがちになってしまうような印象があります。それは、自衛という意味では有益な事なのかもしれませんが、自分の作品でも他人の作品でも、好きなものを純粋に受け入れたり、楽しんだりすることの妨げになってしまうことが多く、結果として視野を狭めてしまうのではないでしょうか。

CM__そうですね。自分の作品を正当化することで一杯一杯になってしまうのは本当に腐食的な事だと思います。私は美大の先生として教壇に立ったことはあまりないですが、それでも学生たちの間には小さなきっかけですぐ懐疑的になってしまうような傾向があることに気づきました。楽しまず、苦労している、ということが努力している証明になってしまっているような...それってどうなんでしょうね。批判的思考は純粋な喜びを目の当たりにした時、正当な対処の妨げになってしまいます。

IN__マーティンさんは絵画を学ぶために1972年にイェール大学に進学しましたが、1975年に同大学を中退し、ニューヨークに移り住み、アーティストとしての活動を始めましたよね。大学を中退したのは上記で述べたようなことが原因なのでしょうか?

CM__そうですね...イェール大学に進学して良かった面としては、学校が活気に満ちていたことと、当時は大学院と学部の絵画学科が同じ建物にあったことです。私は学部生として入学しましたが、院生たちと多くの時間を一緒に過ごし、彼らの批評を聞くことができたのです。当時、アーティストとして食べていきたい人は皆ニューヨークに行っていましたから、大学院生たちもいずれNYに行ってしまう......だからその時の私は、「なぜ卒業まで待つ必要があるのだろうか?」と思ったんです。結果、大学を中退してNYに移り住みました、20歳くらいの頃だったと思います。そもそも、私は「美術教育」が好きではなかったんですよ。

画家のアル・ヘルドが当時、大学院で先生をしていました。彼が1960年代に制作したミニマル・ペインティング『The Big X』や『Ivan The Terrible』には衝撃を受けましたね。ホイットニー美術館で開催された彼の回顧展もすごかった。私が「学校を辞めよう、こんなのバカバカしい!」となった理由のひとつにアル・ヘルドの作品を見てしまったことがあるでしょうね。数年後、冗談で「大学を辞めたのはあなたのせいだ!」と彼を責めたんですが、彼は「俺のせいにするな!」と言っていました。

いずれにしても、若い画家は誰しも心酔するアーティストに出会うことがあるでしょう、そしてそれらの作品が自身の絵に大きな影響を与えます。アル・ヘルドの絵を初めて見た時、それは私がずっと描きたいと思っていた絵のように感じました。だから、それを描こうとしました。その後数年間は初期のエリザベス・マーレイのような絵を描こうとしたりしてましたね。あとは、ジャスパー・ジョーンズやロバート・ラウシェンバーグといったアーティストにも大きな影響を受けました。自分の好きなものを描こうとすることが、スタートなのです。

IN__実はマーティンさんが、学生の作品を燃やしたという記事を読んだことがあるんです...。

CM__バード大学で教えていた頃、面白い学生がいました。彼は自分の作品に満足していなくて、よく「作品を破壊してしまいたい。」と話していました。そのような中で、先生として私が彼に出来る事といえば、「さあ、そんなに悪くないよ、また新しいのを作ればいいさ!」と励ましてあげることです。しかし、何ヶ月もそのやりとりを続けているうちに私は疲れてきて、その学生に 「よし、ならどうやって作品を壊したい?」と尋ねました。学校の外庭に焚き火台があったので、そこで作品に火をつけることにしたんです。外に出て、作品を燃やしていると、他の学生たちも寄ってきて「何をしているの?」と尋ねてきました。「絵を燃やしている」と答えると、彼らは、「ああ、自分の絵を持ってきてもいいですか?私も自分の作品を破壊したいから!」言いました。(笑)その時が私の教師人生のピークだったかもしれません。

IN__(笑) アーティストなら誰しも一度は自分の作品に火をつけたことがあると思います。

CM__通過儀礼のようなものだよね。重要なこと。

IN__そうですね、そして一回破壊することで自由になれるんですよね。私の場合は、新しい絵を描き始めるときは、たいていそれを「バーナー(ダメなやつ)」と呼んでいるんですけど、そうすることで、プレッシャーから解放されてリラックスして制作できるんですよね。もうその意識が頭に刷り込まれているので、今は気負わず作品作りができています。

CM__本当に、その通り。作品を学生と一緒に燃やした日、そのまま私のクラスの学生と一緒に大きな焚き火を囲んでいたのですが、みんなが「新しく、燃やすものを作ろうよ」と言い出したんです。初めから燃やす前提で作っているので、あなたが言うように、彼らは気負うことなく、結果すごく良い絵画やドローイングを描いたんです。それで、「あら、いい作品だね。」ってみんなでなって。でも、燃やすのが目的だったので、学生たちは急に「だめだ、燃やさないとダメだったんだ。」って言い出したりして。(笑)でも、予め壊すことが分かっていると、作ることのプレッシャーがなくなり、ただ作ることだけに没頭できるという、素晴らしい教訓になりましたね。あなたも学校の先生をなされてるんですか?

IN__ええ、私は高機能自閉症のティーンエイジャーにアートと写真を教えています。

CM__素晴らしい絵を描く子達がいるんでしょうね。

IN__そうですね、自閉症の子供達にレッスンができるのは本当に意味のあることだと思っています。もちろんアートは評価されるものではありますが、最大の恩恵はその機能性にあると考えています。アートは感情をコントロールすることの手助けになりますし、制作の楽しさに没頭できることもアートの素晴らしさです。制作は楽しくあるべきだと思うようになりました。

CM__よくないと思ってた自分の作品の中に、いいものがあることに気づけるようになったんじゃないですか?

IN__ほんとにそうなんですよ。マーティンさんはスタジオで制作するための儀式やルーティンのようなものはありますか?

CM__私はスタジオの上に住んでいるので、毎日一階に降りるのが楽しみなんです。規律のようなもので、特に制作に対してのプレッシャーとかも感じることなく、ただスタジオで過ごすだけでよくて。昼寝をしたり、仕事をしたり、キャンバスを貼ったり、バケツの中で絵の具を混ぜてみたり、とにかく何かしてますね。スタジオで過ごすことを私と妻は「ぶらぶらする。」と呼んでます。